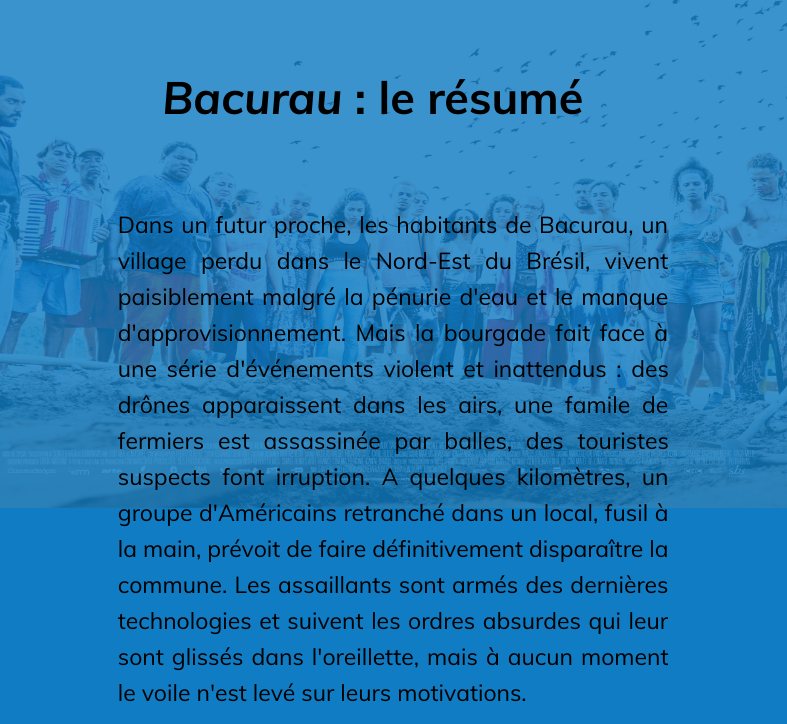

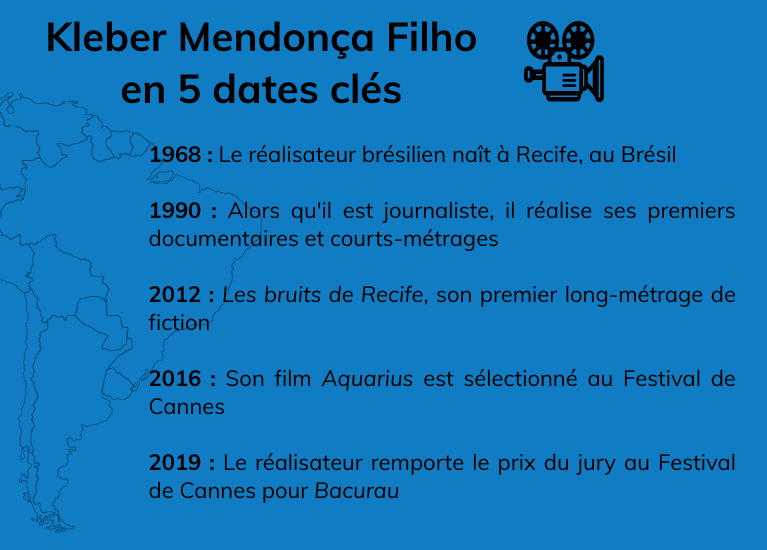

Pour son troisième long-métrage, récompensé par le prix du Jury au Festival de Cannes, le réalisateur Kleber Mendonça Filho, en collaboration avec Juliano Dornelles, plonge le spectateur dans la campagne du Nordeste brésilien, où un village d’irréductibles est bouleversé par des attaques inattendues. Un an après l’élection de Bolsonaro, le réalisateur originaire du Brésil questionne l’irruption de la violence dans la société.

La première scène de votre dernier film Bacurau est une impressionnante plongée de l’espace vers ce petit village brésilien qui est en danger. Bacurau c’est le monde en miniature ?

Kleber Mendonça Filho – Cette scène d’ouverture signifie plusieurs choses. D’abord, il faut savoir que c’est une introduction classique, surtout dans le cinéma américain : commencer dans l’espace pour zoomer sur les Etats-Unis, ça s’est toujours fait. En revanche, ça ne s’est jamais vu dans l’histoire du cinéma brésilien. En plus, on ne zoom pas sur des grandes villes comme So Paulo, mais sur Bacurau, un tout petit village de campagne. Ensuite, quand on a imaginé ce film, on a beaucoup pensé à l’histoire de la loupe dans Astérix. On voulait que les gens se disent : “ Mais il est là, ce petit village d’irréductibles !”. En fait, Bacurau, c’est à la fois une petite histoire locale et une histoire universelle. On n’a rien inventé : les invasions et les guerres, c’est l’histoire de notre monde, et on doit faire avec.

Ce petit village est menacé par un groupe d’Américains cyniques, violents et ultra connectés. Insensibles aux particularismes de la communauté, les assaillants comptent imposer leurs règles, comme les partisans d’une mondialisation poussée à son extrême…Votre film raconte-t-il cette forme d’invasion?

K.M.F – Les partisans de la mondialisation voudraient que le monde fusionne en une seule et même société, celle du progrès, de la consommation, de la technologie. Ils cherchent à imposer une uniformisation de la culture. Le problème c’est qu’ils oublient que chaque petite région du monde a ses spécificités. Ce sont toutes ces différences qui le rendent à la fois beau et complexe. Je n’adhère absolument pas à l’idée qu’il doive se fondre en une seule et même entité. Dans Bacurau, les envahisseurs pensent qu’ils peuvent tout imposer parce qu’ils ont l’argent et la technologie, mais c’est bien plus compliqué que ça. Dans le film et dans la réalité.

Ici, l’arme principale, c’est la technologie. Et votre vision semble très pessimiste …

K.M.F – Prenons une brosse à dents. Si je l’utilise pour me brosser les dents, ça va, mais je pourrais aussi la brandir et tenter de vous crever un oeil avec. La technologie, c’est un peu la même chose. Dans Bacurau, les drônes symbolisent cette utilisation extrême. Ce qui est curieux c’est qu’ils prennent toujours leurs images d’en haut, un peu comme des Dieux. Cela donne une impression d’arrogance. Et ceux qui détiennent ces images deviennent tout-puissants. Politiquement c’est problématique. C’est un peu comme toutes ces caméras de surveillance dans les villes qui sont là théoriquement pour nous protéger. En fait, je crois que je suis plus sceptique qu’enthousiaste face à la technologie.

Face aux attaques, le village résiste d’abord pacifiquement, mais finit par prendre les armes. Cela fait écho aux mouvements qui secouent l’Amérique latine aujourd’hui. La violence est-elle la seule issue possible ?

K.M.F – Dans Bacurau, les habitants du village ne se promènent pas avec des pistolets dans les poches. Les armes sont gardées au fond du musée, comme un souvenir de l’histoire, et ils ne s’en saisissent qu’en dernier recours, parce que c’est devenu nécessaire. Effectivement, quand on se tourne vers l’Histoire, on réalise que c’est arrivé à plusieurs reprises. La seconde guerre mondiale en est un exemple particulièrement marquant. Mais je ne pourrais jamais dire que j’encourage la violence. C’est là le problème avec le pouvoir du cinéma. Au Brésil, le film a été très bien reçu, notamment parce qu’il y a beaucoup de rage au sein de la société en ce moment. A tel point que certains jeunes sont venus me voir pour me dire: “Merci pour le film, maintenant j’ai l’impression que je pourrais tuer mes ennemis !”. Mais ce n’est que le grand écran, ce n’est que de la fiction. Même s’il y a cette référence à l’Histoire, on ne peut pas appliquer le mécanisme tel quel à la vie réelle. Aujourd’hui, peut-être que la meilleure chose à faire pour les Brésiliens serait d’organiser des rassemblements de masse dans les villes. Mais il est compliqué de s’organiser lorsqu’on est envahi par la rage.

Dans cette région qui semble aux mains d’un groupuscule tyrannique, Bacurau est la seule poche de démocratie. Selon vous, les deux régimes peuvent-ils cohabiter ?

K.M.F – Les gens voient souvent Bacurau comme la métaphore d’un pays, mais en fait c’est une toute petite communauté. Et l’ironie, c’est que cette société fonctionne justement parce qu’elle est toute petite. Récemment, j’ai vu un documentaire d’Ingmar Bergman, qui parlait d’une petite île suédoise où vivait une femme. Elle expliquait être très heureuse et affirmait adorer tous les gens formidables qui l’entouraient. En réalité, elle ne connaissait que 4 personnes. Une micro-société qui fonctionne, ce n’est pas seulement une utopie, ça existe vraiment. Au Brésil, il y a actuellement un groupe de gens violents et stupides au pouvoir. Face à cela, heureusement, beaucoup de gens biens se rassemblent, se serrent les coudes, se protègent les uns les autres face à un monde devenu trop agressif. Dans mon pays, il y a désormais toutes ces petites démocraties parallèles, clandestines, où chacun est libre d’avoir les relations qu’il veut, d’apprendre et de penser.

Dans ces communautés, vous mettez en scène des femmes puissantes, qui affirment leurs désirs et repoussent les menaces. C’est le signe d’une société saine ?

K.M.F – Ce film est une réflexion du monde tel que je le vois et des relations telles que je les vis. Cette vision se fonde essentiellement sur les femmes que j’ai rencontrées au cours de ma vie, à commencer par ma mère, qui était une femme forte. Le monde est injuste et violent pour les femmes, et je ne supporte pas ce manque de respect presque naturel envers elles. Dans le contexte actuel, j’ai eu peur que la mise en scène de ces personnages féminins soit perçue comme de l’opportunisme. En réalité, cela fait près de quinze ans que je travaille comme ça. Je veux simplement faire des films avec des femmes fortes et des hommes forts, sans conflit.

Pour vos personnages, la musique est un cocon mais aussi un instrument de combat. L’art, vous vous y réfugiez, ou vous le brandissez comme une arme ?

K.M.F – J’ai vu mon premier Hitchcock au cinéma quand j’avais onze ans. Aujourd’hui, j’ai cinquante ans et je continue de le regarder. Enfant, je le trouvais angoissant et aujourd’hui, je le trouve très beau. L’art ne vieillit pas, c’est notre relation avec lui qui change : c’est une petite part de nous. D’ailleurs, avant on enregistrait de la musique sur des cassettes et on les donnait à quelqu’un qui nous était cher. Cette playlist c’était un peu : “ Ecoute, ça c’est un peu de moi et c’est pour toi ”. A partir de là, on peut en faire une protection, un cocon, une arme. Au cinéma, on a cette opportunité et c’est très beau.

Propos recueillis par Matthias Hardoy et Eve Guyot